- 西方油画人物

在西方绘画的发展历程中,人物画的历史非常悠久。早在古希腊时期,绘有人物形象的器物就已经出现。到中世纪时,各种以宗教故事为题材的绘画也大多用人物画的形式展现出来。但是,作为油画类型之一的人物油画,则是到了十五世纪,油画技法出现之后才开始逐渐成熟起来。在这一时期,出现了达·芬奇、拉斐尔等著名的人物画家,形成了古典主义的人物画风格。之后,人物画开始向新的领域发展,产生了带有巴洛克风格的人物画家,其中比较著名的代表就是荷兰画家伦勃朗。

一、荷兰画派油画人物(17 世纪)

伦勃朗 (1606 ~ 1669),他是杰出的现实主义者,是肖像画、历史画、风俗画和风景画的大师。他的艺术超出了荷兰画派的范围,而具有世界意义。他的技法的主要特点是巧妙地运用了聚光式的构图,而且通过明暗的虚实效果,表现了深刻的内心世界,并善于运用笔法表现物象的质感。《夜巡》这幅画作于1642 年,现藏于荷兰阿姆斯特丹国立美术馆。

伦勃朗 《夜巡》

当年,这幅画的问世曾让伦勃朗遭到众人嘲笑,如日中天的声望一落千丈,订画量骤减,自此生计日渐窘迫。而今,此画已成为阿姆斯特丹国立美术馆的镇馆之宝,是许多荷兰人“朝圣”般的艺术杰作。画面想表现的内容是班宁. 库克上尉和他的民兵队离开军火库去换岗的场景。城门在背景上隐约可见,一切仍处于一片混乱和无序中,右边一个老兵正敲着鼓,有的士兵手持长枪,有的士兵在检查枪支,有的在相互议论,还有一条狗出现在队伍中。画面正中,一边向前行走一边商谈的库克上尉和中尉构成了画面的中心。在他们右后方,一个小女孩钻进了士兵的队伍,略微有些惊慌失措,小女孩的形象在光源照射之下显得异常鲜明。这是一幅极大的画,画面中的人物都如真人般大小,虽人物众多但主次分明,除了两个队长和小女孩外,其他人物都被安排在暗色调的中后景中,并有一种向中心汇聚的动感。艺术家又用明暗、光影和黑白强烈对比的手法让整个画面呈现出异常丰富的层次感和空间感。整个构图、光影的处理和色彩的搭配,让这个看上去有些混乱无序的场面蕴含着一种内在的秩序:沉着镇定地走在前面的指挥官很清楚队伍正处于整装待发的状态,而士兵们将会遵从他发出的指令。那个人群中发光的小女孩,还有藏在阴影中隐约可见的那条狗,则隐隐地暗示出这群民兵队的职责,他们是在保卫这个城市的居民。从今天的眼光看,伦勃朗以其精湛的技艺准确地传达了他的想法,亦可见出他在描绘这些人物形象时所倾注的心力。可惜这并不为当时人所理解,反而遭来巨大的嘲笑,甚至激怒了那些付他钱画画的民兵,他们无法理解也不能接受每个人付上一两百盾,就是为了有幸能展现幽深大门背景下一帮黯淡的模糊不清的身影。连之前爱戴他的同行们也迫不及待地附和众人的反对声,说什么可惜他这么年轻就走到了艺术的终点。事实上,伦勃朗虽为此损失了声誉、丢掉了生计,但却绝不是他艺术的终点。他反而因减少了外界的应酬,不再看订画人的脸色,而更专注于他的艺术王国,充分发挥出他的才华,创造出十七世纪人类艺术的辉煌。

二、法国洛可可风格油画人物(18 世纪)

蓬帕杜夫人在法国文化艺术上的作用,那实在太重要了。在我们鉴赏布歇的这幅肖像画时,不得不用一定篇幅去谈论一下这位女权贵。蓬巴杜夫人原名让娜•安托瓦内特•普瓦松,出生于巴黎金融投机商家庭。最初嫁给埃蒂奥尔,很快成了巴黎社交界的红人。进入宫廷后立即博得国王的青睐,成了他的第二情妇。1744年,路易十五的第一情妇沙托鲁突然死去, 这位“埃蒂奥尔夫人”便与其丈夫离异, 进而正式成为国王的私人秘书。路易十五封她为蓬巴杜侯爵夫人。

初进凡尔赛宫时,蓬巴杜夫人谦逊地只住顶楼几间普通房间。由于她才貌出众,会取悦宫中显贵,特别是王后玛丽。经过与国王五年的姘居,渐渐从顶楼搬进国王的豪华居室,在宫中也日益稳固着她的地位。路易十五给她以更多的特权,从生活到内政,她成了路易十五的“ 总管”,谁想得到皇上的恩宠、提升或某种特权,非走她的门路不可。后来她把这份“总管”的特权,经皇帝之手分了一部分给她的弟弟马里尼侯爵,命他总监王室建筑事务( 巴黎军校、协和广场、枫丹白露宫配殿、爱丽舍宫筹建......即是这位总监与蓬巴杜夫人共同规划建造的)。她喜欢蔷薇色,于是皇家塞夫勒瓷厂出产的瓷器被冠以“ 蔷薇蓬巴杜”的名字。她亲自设计的一种宫内服饰,被命名为蓬巴杜式便服,后来凡是她喜欢、她接受以及她点头的一种面包、一道菜肴、马车造型、扇子花色、化妆品、丝带等等,都与她的芳名联系起来,成为宫内外最高贵的流行款式。她是路易十五式( 即洛可可) 艺术的主宰,一切以她的好恶为准,人称“洛可可的母亲”。

布歇《蓬巴杜夫人》

自从布歇进入路易十五的宫廷后,就被指定为蓬巴杜夫人的素描与版画教师。她和布歇的艺术趣味也一拍即合,蓬巴杜让布歇给她久居的贝尔维尔城堡和库莱西城堡负责设计全部装饰。从此,布歇在宫中的地位日益巩固,在许多方面,布歇与蓬巴杜几乎就是推动洛可可风格的“两个轮子”布歇为这位夫人所画的肖像也最多,这一幅《蓬巴杜夫人》是布歇为她所作的所有肖像中,堪称最佳的一幅。布歇在这幅画上把这位控制着西方世界时尚的显赫夫人的形象,画得珠光宝气,就象一顶满缀着珍珠的宝冠,仪态显得那样雍容华贵。通过画上反映在镜子里的书橱和桌下的书籍,还暗示着她的博学。夫人斜倚在铺着羽绒衾的床上,华贵的缎子撑裙,缀满着五彩缤纷的花饰,胸前一朵大缎子蝴蝶结,更增添了她的美艳。她的左手支靠在绣花的枕头上,右手拿着一本还在阅读的诗集。在这幅画被切割了的下半部,还可见到她的家徽:蓝地上三座尖塔。在左下方,还有一只西班牙的爱犬咪咪。地板上散放着蚀刻铜版画的工具,表示她在向布歇学习版画技术。但在左角的洛可可式的小茶几上,仍可见到夫人使用过的鹅管笔、封信火漆和一封未发的信__洛可可油画风格:纤巧、华美、富丽。 它的主要代表作是: 弗拉戈纳的《秋千》。“浪漫爱情”的定格这一幅著名的《秋千》,描绘的是一个年轻美貌的少妇正在荡着秋千;在她的身后,坐在石凳上哄着少妻玩耍的是一个至少比这个“少妇”大40岁的老夫。少妻玩的非常开心,老夫心里自然也非常高兴。但是,他万万没有想到使他妻子开心的并不是他这自己,而是深藏在树丛中的一个小伙子。这个少妇不停的向小伙子眉目传情,还有意把鞋甩向这个小伙子的方向。据说,这个小伙子就是订画者、著名的银行家桑•朱理安。显然,订画者是有意炫耀自己的这段“爱情”经历。尽管画得十分细致,比如,花园的景色与树丛画得很美,但画意的格调却极其低俗。这幅画代表了当时贵族的艺术趣味。

弗拉戈纳《秋千》

三、浪漫主义油画人物(19 世纪)

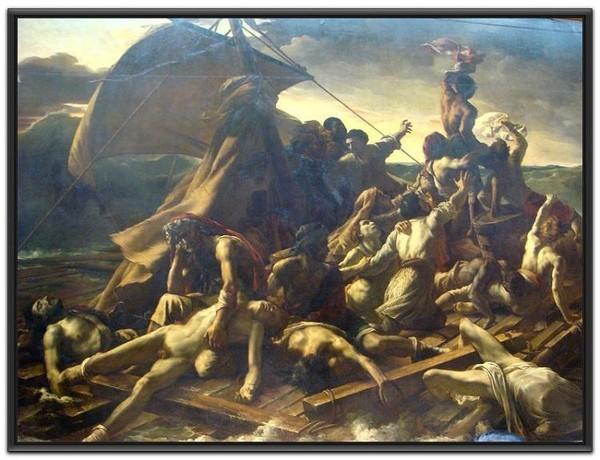

一种强调个性表现、主张创作自由、重视想象和感情的美术。代表人物:,籍里科《梅杜萨之筏》1816 年7 月,法国政府派遣巡洋舰“梅杜萨号”,载着400 多名官兵以及少数贵族前往圣•路易斯港。率领舰队的是一名明显缺乏实际能力的舰长,由于他指挥错误,在途经西非海岸的布朗海岬南面时不慎搁浅,造成了惨重的灾祸。船长肖马雷原是一个贵族,对航海知识一窍不通。上船后,他玩忽职守。主舰在驶近毛里塔尼亚浅滩时,陷入了不能自拔的沙碛。经过两天混乱而无效的努力,只好弃船。船长却和一群高级官员乘救生船逃命了,剩下150 多名乘客被抛在临时搭制成的一只木筏上,让他们在汪洋大海里听凭命运摆布。几天过去了,在饥渴和酷暑的折磨下,许多人开始绝望,他们说胡话,肆意做一些歇斯底里的事。经过几天后,木筏上尸体横布。又过了几天,食物和水的短缺变成了更大的威胁。150 多人,最后只有10 人幸存下来,无论如何,这也是一场特大的惨剧。但是路易十八政府怕此事张扬出去受到舆论谴责,只在官方报纸上发了一条简短的消息,悄悄通过军事法庭判处船长降职和服刑三年就了事。两位木筏上的幸存者不服,向政府上书,却遭到打击,被解除公职。在忍无可忍之下,他们将这次船难经过如实写成报道,印成小册子公开发售。这一举动立刻轰动了国内外,遭到舆论的一片哗然,籍里柯也格外愤慨。大海上漂浮着一只岌岌可危的木筏,海风鼓起床单做的桅帆,巨浪掀起的木筏在不停地颠簸。筏上的难民有的已奄奄一息,有的还在眺望远方。被簇举在高处的人挥舞着手中的红、白色布巾,不断地向远方呼救。

籍里科《梅杜萨之筏》

在画面上,船帆与木筏上的幸存者正好构成一个三角形,成为画面的中心,向观众明白展现出木筏在海上飘荡的情景。有的人已经死去,有的人奄奄一息,有的人抱着亲人的尸体陷入沉思......而一堆振臂向前的人冲破了稳定的大三角形的束缚,又构成一个动荡、富于激情的三角形。他们一个推一个,直到最高处的人被高高举起,挥舞着一块红巾。顺着他们呼喊的方向,细心的读者能够在远处的浪尖上发现一个细微的船影,与迫在眼前的死亡相比,它意味着生的希望。而画家有意在背景上画一风帆,逆风将木筏往后吹行,这就造成了遇难者向往救生船的心情和逆风逐渐将木筏往后吹的现实造成对立的紧张气氛。

在人民有冤无法诉说的情况下,26 岁的籍里柯,走访了生还的船员,聆听了他们讲述真实的遭遇,并到医院亲自看望了受伤的船员和已经死去的船员家属。他把聆听幸存者的叙述作为灵感的来源,同时也对腐烂的尸体、重危的病人等进行现场写生,搜集素材。他要以此为题,创作一张饱含激情和想象力的画,让它再现出那惊心动魄的场面。为了这幅画,籍里柯还托筏上一个生还者木匠制作了一只木筏模型,让黄疸病人做模特儿,在上面摆出各种惨状。为了能够更真实地表现出海浪和天空,他也亲自去海边进行研究。籍里柯用了18 个月的时间终于创作出了震动法国、波及欧洲的《梅杜萨之筏》这幅“写实”的巨画。

那10 多位船员最终虽然获救了,但他们的心灵永远没有得到安宁,经过多少年的精神折磨,先后在莫大的自责中死去。画家用了18 个月的时间来描绘这幅力作,以后又做了不断的修改,当它第一次公开展出的时候已经到了1819 年。展出时的轰动效果恐怕连作者本人也不曾料想到。尽管这一事件已经过去许久,但当人们站在画作前,似乎又看到了汹涌的海浪,又看到了士兵们孤立无援的境况,画面不是在四平八稳地叙述,而是通过匠心独具的布局和触目惊心的描绘,强烈地刺激了观赏者的情感。