- 【辨伪常识】辨明瓷器的“胎”,真品伪品一目了然

鉴定瓷器,少不了鉴定胎质。胎,指未上釉的瓷骨,是瓷器的根基部分,其所用胎土、质地粗疏,能反映出该瓷器的制作年代。因此,学会辨认胎质对鉴定瓷器来说就显得颇为重要。

举个例子,单在清代,康熙时期的瓷胎普遍细白坚致,胎体厚重,质地坚硬;雍正时期则洁白度高,胎体厚薄匀称。

清康熙·素三彩海马八吉祥纹罐(局部)

清雍正·釉里红海水龙纹瓶(局部)

可见,每个时期胎体的特色是判断瓷器所处时代的重要标准,若一件瓷器的胎体特征不符合某个时代的普遍特色,那么判断这件瓷器为该时代的产品就显得力不从心。

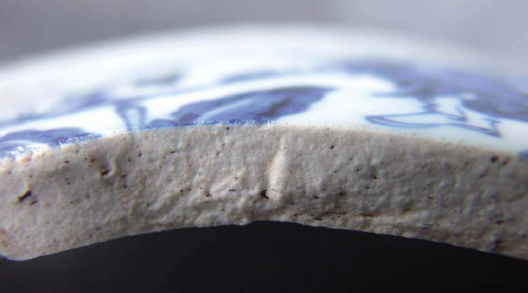

那么,如何观察胎质呢? 观察胎质,需要看开裂、缩釉、剥釉、底足等显露胎体的部位或是标本断面,从胎体颜色的变化判断其密度、颜色等标准,同时还要判断其胎体的轻重。

在这些判别标准里,我们总结出三项值得注意的特征,我们一起来看看吧!

烧结程度的判断

胎体密度反映了烧结程度的好坏,主要根据胎体内部空隙结构来判断。胎体疏松的,胎体也会出现较多、较大的孔隙。

真品瓷器的底部

古代制瓷要经过72道工序,在把矿石变成胎泥的过程中,要经历多次筛洗、淘洗,以便把杂质除去。因为是人工制作,难免会留下杂质细砂。 现代新仿的瓷器,胎泥由机器淘制,烧成后的胎骨致密紧实,敲击声音脆而悠长。

仿品瓷器的底及底足

胎土的判断

除了烧结程度,胎土的选择也会反映在胎质之中。

东汉以后,我国南北方制瓷业发展迅速,形成了“五大名窑”“六大窑系”的繁荣局面,各窑制坯取材往往因地制宜,因此呈现出地域特殊性。除此以外,现代的瓷胎原料配比与古代亦不相同,又因工艺上的区别呈现出不同的质感。

真品元青花的胎质胎色

现代仿品元青花的胎质胎色

不同的胎土的特性会反映在胎质、胎色上。例如,龙泉窑的瓷胎主要成分是当地的紫金土,多呈深灰色。 积累一定的观察经验,胎土能成为判断瓷器年代、地区的重要根据。

高岭土胎瓷器

痕迹的判断

在制瓷过程中,会经历修坯的过程,过程中会有一些工艺痕迹的残留,这些残留的痕迹也是鉴别瓷器的重要依据。

这个元代的青釉盘,器底可看见轮制成型时留下的旋痕

古代修胎刀多用竹刀,现代修胎多用钢锯条,竹刀留下的刀印呈细丝状,而锯条留下的刀印会较粗,对比之下一目了然。

伪品器底的“旋痕”

这些重要的判别依据,都是我们在收藏、鉴赏的路上不可或缺的知识。学习这些知识门道,多积累经验,收藏鉴定才有章可循。

快来关注我们,照亮自己的收藏鉴定之路吧!