- 【辨伪常识】古瓷鉴定的终极秘诀是……

判断一件古瓷器的真伪,传统方法一般会从釉、器型、纹饰、烧造方法等方面一一进行比照辨别。

但是瓷器涉及的窑口众多,各个时代风格各异,造假手段又层出不穷,对于不具有丰富的专业知识与经验的收藏者来说,鉴别古瓷无疑是一大难题。但正好又是收藏者们最需要鉴别真伪的能力,使他们免于受骗与不必要的损失。

宋·龙泉窑青釉荷叶盖罐

四川宋瓷博物馆藏

文物艺术品所具有的特殊价值中,历史价值无疑是最难伪造的一种。赝品是在短时间内批量生产的,造假的手段发展得再高超,也不可能仿造出瓷器上最自然的,经过岁月打磨的使用痕迹、工艺痕迹、出土痕迹。

因此,古瓷鉴定的终极秘诀,就是两个字:自然。是否自然怎么看?下文详细地为你解读!

1 使用痕迹

许多古瓷是日常用器,由于经过长期的使用,器物的底足、内部和外壁都会有自然的磨损痕迹。

特别是底足,瓷器放在桌子等木器上,底足是接触、磨损最多的位置,因此用手摸时有光滑舒适的感觉。

对于碗、盘、盆类容器而言,内部的磨损是杂乱无规律的,由于长期使用,釉面会有失亮情况。同样,外壁的磨损擦痕也是毫无规律的,常常是星星点点、若隐若现。这种痕迹是传世瓷器最好的见证。

北宋·汝窑天青釉葵花洗

凡是流散在民间的东西,经历往往非常坎坷。不比故宫里的文物,故宫由于有特定的环境,所以很多文物依然光鲜亮丽。

清·粉彩龙凤穿牡丹图双耳瓶

故宫博物院藏

常见作伪方法

新仿的古瓷,由于新鲜出炉,未经使用,特别是新仿明清瓷,在人为做旧之前,底足和器身都是锃亮崭新、火光刺眼的,行内常常称作“贼光”。

为了避免这一点,作假者常常会人为制造磨损。一般是用砂轮打磨、用布反复摩擦或把器物底足直接在地板、石板上摩擦。

这种做法磨出的痕迹很明显,但往往很刻意,常常弄巧成拙。

有时我们会看见在器物足底等不常用的地方也出现了划痕,或是划痕处有不明显的突起,或是划痕过于规整等不合理的现象,这些现象是很值得怀疑的。

2 工艺痕迹

工艺痕迹是历史时代的缩影,反映了时代的工艺水平和特色,需要很强的专业知识才能清楚了解。

就以元代以前的老窑瓷器为例,里面基本上是不修胎、自然拉出来的。在拉的过程中会出现一厘米左右的螺旋式拉胚痕迹,或深或浅,因器型、窑口、生产地域不同而定。

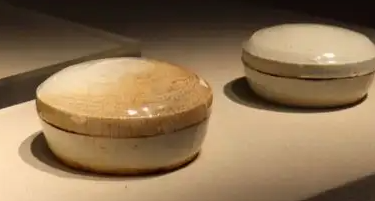

宋·定窑白釉盏托

故宫博物院藏

常见作伪方法

在一些粗制仿品上,会有气泡、褶皱等痕迹过于集中的现象,这是造假者在拉坯后人为制造的一些痕迹,但这些痕迹会显得不够均匀自然。

瓷器上的气泡

拉坯、炼泥、修足的工艺过程很复杂,目前在小件器物的现代仿品的底足上,未见有使用传统工艺的。

3 出土痕迹

出土痕迹是瓷器出土的铁证,其中土蚀、水蚀的痕迹是最容易量化的鉴定依据。

但这类痕迹把握起来依然不容易。北方地区气候非常干燥,湖南、湖北则地下水位高,在这两类地区,水蚀的感觉也是不一样的。

南方出土瓷器和北方出土瓷器的区别在于,南方出土瓷器水渍非常严重,北方出土瓷器土痕要多于水渍,而且碱性土质对釉面的腐蚀程度较大,有时候釉面会被土蚀得失去光泽。

釉面的土沁、蚀斑、蚀洞

釉面的水蚀痕迹

常见作伪方法

现在市场上见到的大量以出土文物自居的瓷器、陶器,器表被土覆盖得连本来面目都分不清。

还有使用胶粘的,无论是用乳胶、鸡蛋清,或是其他现代化的材料来粘合,都需要一层层地粘,粘完以后阴干,让水分自然挥发,挥发以后掸不掉的就会永远附着上面。但是,通过这种方法附着的层次是不清晰的。

土蚀的痕迹要显得自然,必须要有贴骨的感觉,也就是泥土和瓷胎、瓷釉需要贴合得非常紧密。

因为任何一件东西埋在地下,只要经过几十年以上,处于一种全封闭的状态,随着地下水位的升降、时间的沉积,土壤一定是结实的。如果我们看到瓷器上裹着的土肉眼看上去呈颗粒状,那么这件瓷器是赝品的可能性就比较大。

❖

不管现在的造假技术有多高超,成百上千年时间留下的自然痕迹是作伪者永远也逾越不了的鸿沟。谨记“自然”法则,多看多思、少点贪念,才能少犯低级错误、减少损失。