- 由“黄河青山”展开,以作品探究自然、人与历史

从上海双年展,到M.T青年电影季,再到威尼斯国际艺术双年展,艺术家汤南南一直在持续找寻“自己的主题”,通过当代水墨、综合装置、影像纪摄、多屏录像等多种艺术方式的融通互鉴,为每一件作品赋以多元的表达与阐述。

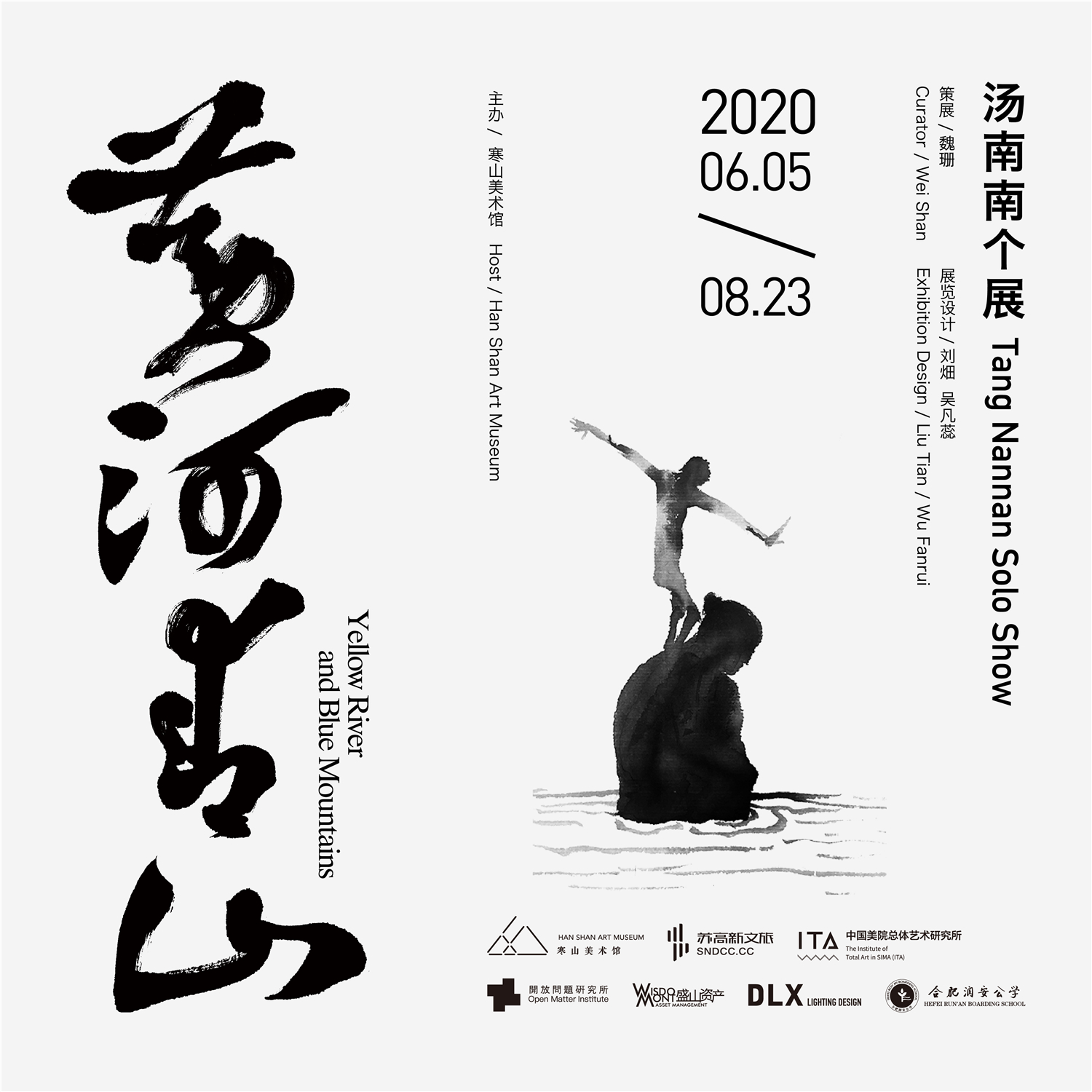

6月5日,由苏州高新文旅集团出品,寒山美术馆主办的“黄河青山——汤南南个展”在苏州寒山美术馆开幕,展览通过艺术家汤南南独特的创作视角,探究自然、人与历史之间的关系。

展览海报

“黄河青山”发起关于“回归”探讨

此次展览题目“黄河青山”借自历史学家黄仁宇的同名回忆录。“黄河—青山”在明,“血脉—青史”在暗,明暗错综。汤南南试图以艺术擅长的意象去因应与维护这一厚重宏大的主题,用独特的、跳跃的创作视角,探讨关于“回归”的命题。“这三个月,我创作的影像作品超出过去8年的总和。”汤南南说,“新冠肺炎疫情让很多人感到困惑,我想用自己的作品唤起人们一些不同于都市的生活想象,在人与自然的和谐中学会健康地生活。”此次展览的作品大部分是一种自由、写意的随笔式创作,作者面对城市中的繁忙、压力等现象,产生了创作冲动。伴随着汤南南在路上的创作,这种由心而发的创作方式,便更加注重在大自然的原生态中寻求生命张力,这种表现力,在此次寒山四个展厅展出的作品中体现得更加明显。

多元表达赋能当代生活

近年来,汤南南热衷于自然现场即兴创作,通过旅途中人与物的持续遭遇,探测人的基本情感和精神尺度,反思中国古典思想面对当代生活的可能性。此次展览包含15件影像、4件动画、9件摄影、11件绘画、1件装置、1件声音、109件手稿,艺术家通过当代水墨、综合装置、影像纪摄、多屏录像等多种艺术方式的融通互鉴,为每一件作品赋以多元的表达与阐述。

这些作品尽管艺术表现形式不尽相同,但最终都用最简练的手法将天、地、人三者之间和谐共生的宇宙规律呈现在观众面前。这一点,从汤南南将此次展览命名为“黄河青山”也能解读一二。无论是在玛曲创作的《鸿烈》《无渡河》,还是在闽南创作的《卧鱼》《江青月》,背景始终呈现大自然的原生之美,令人观后归于平静,并深思人与自然的因果关系。 这恰恰是作者创作的巧妙之处,在把观众思绪引向对“自然之道”沉思的同时,又不着痕迹地将其拉回到对人的关注,并呈现出不同环境下的生命力。这无疑是一种乐观向上的表达,即在人和自然的互动中宣告人人向往“纯净的空气、明媚的阳光、生机勃勃的色彩、淳朴的人情和简单豪迈的生活”的内心独白。这正是目前疫情缓和不久后人们亟需的精神安慰。

用艺术链接实现情怀传递

从首次展览至今,寒山美术馆始终在寻求东方美学、哲学在艺术中的互动交融,探索现代技术与传统艺观的链接关系。此次展览,是疫情之后,寒山美术馆的的首次展览,经历这段时间的沉寂,寒山试图通过艺术家作品,去发现当代生活焦虑的缘由。而选择世界环境保护日当天开幕,也是希望透过回归原本生活与自然的立意,侧面实现环保倡议的艺术推广。作为一家公益性艺术机构,寒山美术馆坚持提倡交流、互动与多样性,强调作品柔韧性与大众之间的连接,带来人文的关照、美学的感知和创新的灵感,以及看待世界的全新方式。

本次展览将持续至8月23日。

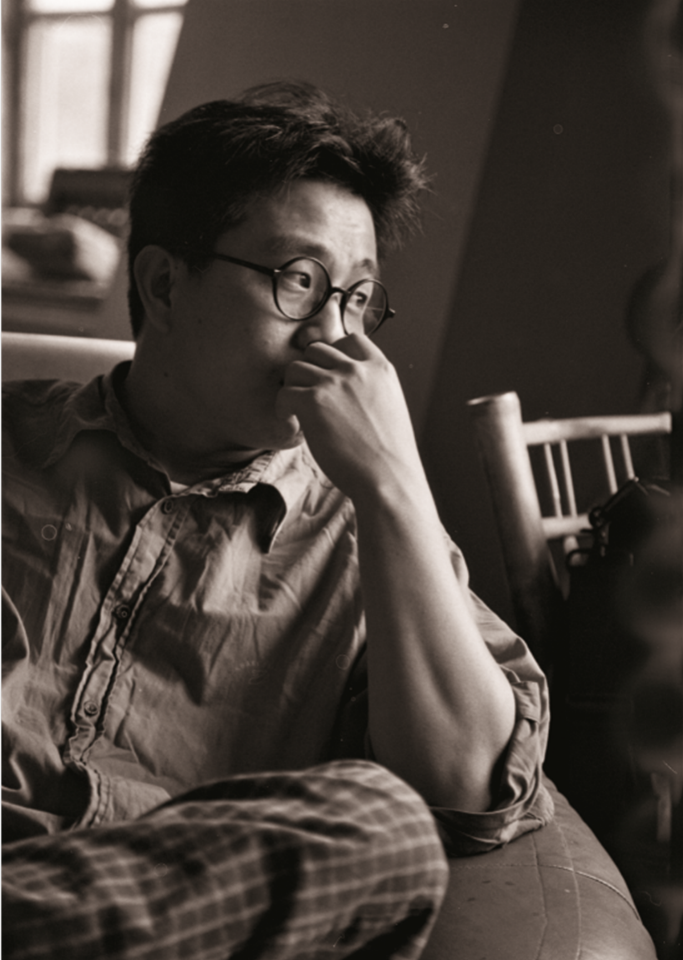

汤南南肖像

汤南南,1969年生于福建云霄戏剧世家,2004年获厦门大学美术学院硕士学位,2016年获中国美院博士学位。现为中国美院跨媒体艺术学院副教授、硕士生导师,工作生活于杭州。他长期围绕神话与诗歌、山水与社会,时间与生死等核心命题进行创作。从文化研究、社会调查和生活体验出发,反复雕琢“大海”“高山”“河流”“渔樵”等几个主要意象。近年热衷于自然现场即兴创作,通过旅途中人与物的持续遭遇,探测人的基本情感和精神尺度,反思中国古典思想面对当代生活的可能性。创作涉及绘画、摄影、动画、多屏幕录像剧场等多种手法,尤其重视不同媒介创作的互鉴与融通,尝试以跨媒体艺术效果多维展示其思考与观察。2017年57届威尼斯双年展中国馆艺术家,其作品曾在中国美术馆、上海当代艺术博物馆、南京博物院、中央美院美术馆、广东美术馆、墨尔本维多利亚州国立美术馆、德国卡塞尔贝尔维尤宫等国内外机构展出。

| 【返回顶部】 【打印本页】 【关闭窗口】 | |

| 上一篇: “画卷·中国”——当代书画名家谭足新媒体数字艺术展开幕 - 2020.06.09 |

| 下一篇: 2020年江西省旅游产业发展大会将于本月12日在赣州召开 - 2020.06.09 |