- 刘海粟艺术新论:性情左右理智 画境终入凡俗

刘海粟一生从事过油画、国画、书法三种艺术创作活动。总的来说,以20世纪50年代中期为界,在此之前以油画为主,在此之后以国画为主,书法成就不高。

20世纪50年代中期之前,刘海粟以油画创作为主体,间作中国画。受康有为、梁启超影响,着眼于以西兴中,以中融西,并在这一时期创作了他一生中绝大部分的油画作品。基于对西方后期印象派的影响,他的油画色彩浓重,用笔放达劲健,再借鉴中国画笔触分明的用笔方法,具有浓烈的中国气息。但浓重的色彩使画面显得浊而俗,躁动或者说不可平静的意蕴时刻在传递着他强烈的个性,以导致他的油画意味不深,后期水平提升不大。

此一时期,刘海粟也间作国画,虽尚未形成整体、全面、稳定而鲜明的风格,但其钢筋铁骨的硬型线条已然形成。画中物象刻画硬挺峥嵘,时时透露出一种好斗或者说奋进的气息。纵观刘海粟艺术生涯,其作画从开始到最后,最大的特点在于个性,创作风格强烈而不柔和,浓丽而入凡俗,作品传递的意境不高。

1939年 松鹰图 109.4×53.4cm

50年代中期以后,他将着眼点移到“西体中用”、“借西融中”的艺术实践上来,以中国画创作为主。概括地说,其中国画有三大特点:一是传统功底,能自由地用重墨抒发自己的感情;二是注意写生和观察自然,会不断从自然中吸取创作灵感;三是融合西画表现方法,以适应现代人视觉和心理上的审美需求。他的作品兼顾整体的大效果与局部和细节的勾勒,有强烈、鲜明的个性。在他的青绿山水作品中,可以看到浓烈的红、绿、蓝色彩的碰撞;红梅作品中,苍劲的枝干衬托浓艳的梅花,他把现实中太多强烈繁杂的感情欲望投射到书画创作中,注定他的作品传递给别人的是一份躁动,这与中国画追求道法自然的境界相去甚远。

1972年 扫除赋粉呈风骨 118×67.7

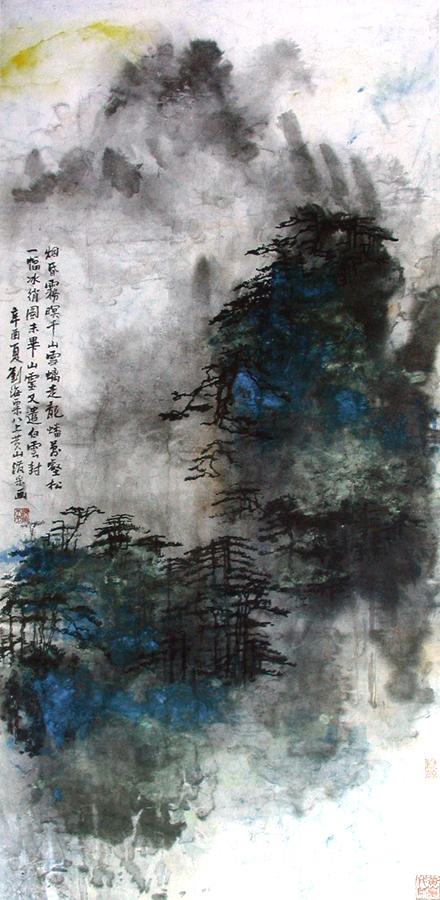

这一时期也是刘海粟泼墨泼彩艺术创作的形成期和发展期。期中,1957-1976年是泼彩泼墨艺术的形成期。他在“青绿”、“水墨浅绛”、“泼墨”基础上接受油画的某些技法并结合写生创造大泼彩绘画,从实验摸索到逐渐完善,经历了从构线泼染到放笔泼染的变化过程,写意化的程度进一步加强。他将从大自然(特别是黄山云海雾松)中捕捉的境象和感受,变现在绘画中,就创作灵感方面,刘海粟确实比较突出。但作为一个艺术大师,必须对世界、对自己本身报有深刻的认识,从刘海粟的泼墨泼彩画幅中,表现的则是一种冗、混而不统一的基调。色差对比的视觉效果,超过一定的尺度,反而成为仅仅引人注目的一种手段,哗众取宠的技能。所以,刘海粟实际上是一个游于凡俗与不凡俗、性情与不性情两级的艺术家。拥有较高的悟性直觉,能够很快地接受新鲜事物,当然学习的技法也确实很多,但深入钻研的恒心不够,致使对各种技艺的掌握浮于表面,成为华而不实的艺术家。

1981年 烟昏雾瞑千山雪 134.9×65.8cm

泼墨泼彩可以说是刘海粟艺术创作最大的成就。融合了他前期油画积累的处理光色效果经验,注重骨法用笔与随类赋采,并把青绿山水与水墨写意结合起来,用线造型及泼墨泼彩的表现性因素结合起来,构线为骨,泼墨泼彩。这确实是中国书画的一个创新和发展。

刘海粟的一生褒贬不一,不可否认,其在艺术教育、推动艺术改革方面的卓越成就,他的个人影响力卓越。但其善技艺轻内涵,强烈的性情阻碍了他对自己、对世界理性的认识,画境终落入凡俗。(文/赵才貌)