- 【辨伪常识】收藏六大误区,你中招了吗?

2014年,一件小小的明成化斗彩鸡缸杯在香港拍出了2.8亿港元的天价,一时间市场轰动。素为“雅玩”的文物收藏品逐渐成为收藏者眼中“实现人生逆袭”的财富密码。 2021年,中国民间收藏迎来发展的春天。在当今社会的收藏热之下,也大量催生了制假售假的骗子,他们的枪口正瞄准了那些刚刚加入这股收藏热的人们。 面对这样的境况,我们必须时刻清醒,不能被利益冲昏了头脑。收藏有六大误区,看看你中招了吗?

文物嘛,当然越古越好,越古越值钱!

举陶瓷为例,陶瓷是民间最广为人知的古董,不少人认为,烧制年代越久远的陶瓷一定越值钱。

事实上,在专业收藏家的心里,这是一种错误的认识。

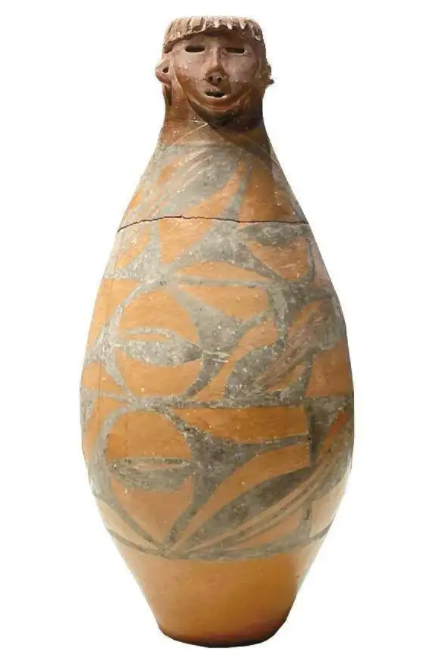

在陶瓷文化里,较早期的仰韶文化、龙山文化产出的陶瓷器,年代很老,但因为其工艺水平、观赏价值都和现代人的审美观念相差很远,其制作工艺、造型和装饰显得过于粗糙和简单,难以获得市场的普遍认可,就不会有多少升值空间。

仰韶文化·人头形器口彩陶瓶

甘肃省博物馆藏

收藏品的市场价值是面向市场的,判断市场价值单看藏品本身的历史、文化价值,未必能得出最准确的结论。

文物等级高,收藏价值就一定很高!

既然不是所有老东西都具有投资价值,把文物等同于可以用来投资的收藏品也是不对的。

一件物品能够成为文物,取决于所具有的科学价值和历史研究的价值,不是根据其市场价值决定的。

我国现存文物,是按年份长短、艺术水平高低、学术价值、科学价值等不同情况,来划分标准的。

有些文物在文物评定上达到了等级标准,但流通到市场上的价值却不见得很高。再加上珍贵文物是法律禁止买卖的,我们不建议个人收藏国家重点保护的珍贵文物陶瓷。

价格越贵,收藏价值一定越高!

不要说收藏古董,就算是到商场上去购买任何东西,也不能单凭价格去衡量这件商品的收藏价值。

这是因为:

一方面,不诚信的卖家有可能利用市场信息的不对称,高价转手一些没有价值或者价值不高的商品;

另一方面,卖家本身对这件商品价值的认知能力也可能影响到其定价的标准,尤其是面对一些特殊的藏品,需要经过非常专业的鉴定才能认识其价值所在。遇到不懂装懂的卖家,他们常常会把一些赝品当成真品来卖。

此外,在缺少参照系或者足够市场竞争的情况下,交易价格也容易冒虚火。可见,遇到标价过高的陶瓷,我们反而要打起十二分精神。

稀有的价值就高!

认为“凡是存世稀少的陶瓷,市场价值必然很大”,与认为“越古越好”犯的是同样的错误。

影响一件藏品市场价值的因素有很多。以古瓷器为例,其来自哪些重要的窑口?造型是否独特?纹饰是否精美?当这些变动条件均已确定的前提下,这类作品的存世数量有多少,才会成为市场对其进行定价的重要参考。

反之,如果不具备其他必要价值,或者不具备大部分必要价值,那么这类陶瓷就算存世只有一件孤品,也不会有很高的市场价值。

瑕疵品的价格会大打折扣!

这实际讨论的是藏品的瑕疵对其市场价格的影响。

对于许多民间的收藏爱好者来说,他们的观念都非常传统,认为一件藏品只要有地方破损了,其价格就会大打折扣,甚至毫无收藏价值。

实际上,这是一种吹毛求疵的标准。比如陶瓷,作为一种易碎品,虽然其保存比书画要容易得多,但是在运输、展示和交易等各种移动活动中,都有可能因为不确定的意外而受损。

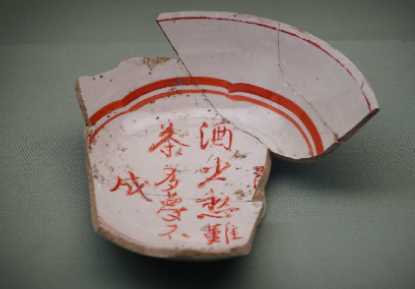

尤其是对于一些有着几百上千年的古陶瓷来说,其经历的天灾人祸、时代变迁就更多,能够流传至今已非常稀少,而能够保管得完好无损的就更是少之又少,哪怕在一些国家级的博物馆里边,我们看到的也多是一些带有各种瑕疵的残品。对于名窑精品陶瓷来说,即使是残片仍然价值不菲。

陶瓷得有款,没款不是好东西!

没有落款,即是无名作品。

有些人认为只要是没有落款的瓷品,都不会有很高的市场价值。实际上,这也是不对的。

在中国陶瓷史上的许多重要时期,即使是官窑生产出来的精品瓷品,也是没有落款的。

根据考古研究,真正有官窑款瓷器始于明朝永乐年间,但因为当时是专为皇帝定烧的,产量不多,存世量更是极少,市场上也难得一见。在整个明清两代,也存在大量无官窑款的瓷器,譬如空白期(正统、天顺、景泰)、泰昌、崇祯,尤其在康熙前期,根本不允许使用本朝皇帝年号作为款识,这才出现了那时特有的“官搭民烧”的行业现象。

这些无款瓷,同样具有极高的市场价值。

收藏小贴士

初涉收藏界,我们应先提高文化素养。

对新入门的藏家而言,赝品、无价值的次品残品无疑造成了不小干扰。

因此,业内专家提醒广大藏家,涉足这一板块之前,可适当了解相关知识,提高自己的文化素养。

在提升文化素养的旅途中,《艺术品鉴定丛书》可伴你起航~