- 第一讲第二节:紫砂泥料的优越性

讲到这里我们有三个问题迫切的需要解答?

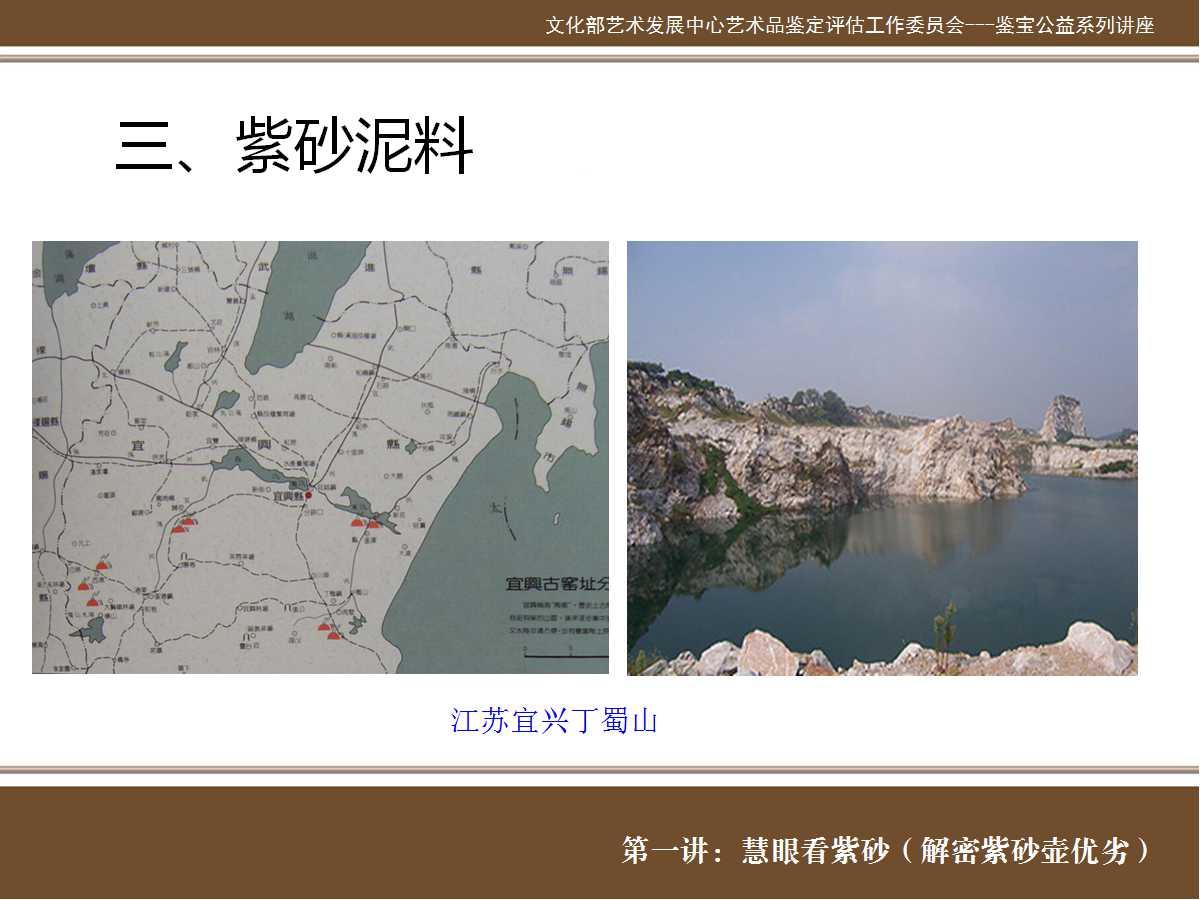

天下的紫砂壶,产于同一个地方,就是江苏宜兴丁蜀镇。这个江南小镇,座落在丁山和蜀山之间,故称丁蜀镇。宋代以来,这个地方就是一个家家制坯,户户捣泥的陶艺世界。当地人,衣食所需,均惟陶业是赖。吃的,穿的全仰仗做陶的手艺。

制作紫砂壶的料子,不是一般意义上的泥土,它是一种矿石,一种坚硬的,稀有的矿石。这种矿石,普天下哪儿都没有,只有丁蜀镇周边的小山上有,故被称之为泥中精,矿中宝。许多人,包括日本人,都试图用自己家乡的泥土,来做紫砂壶,结果全都失败了。

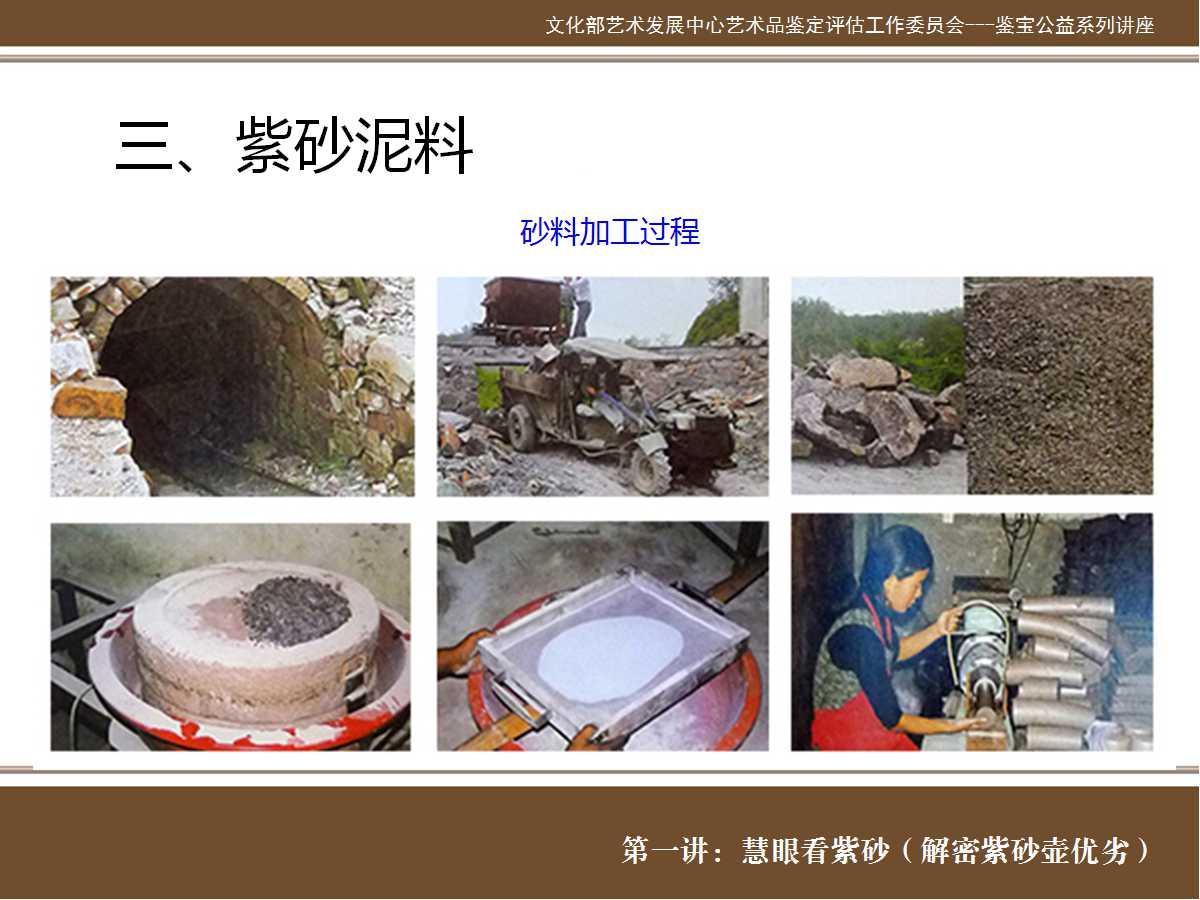

我们先来了解一下紫砂泥料的加工过程.

砂料加工过程

一、矿体开采

二、露天堆放(风吹雨打、日晒夜露数月甚至数年)

三、自然风化(矿体成为松散小颗粒)

四、矿料粉碎(用石磨或轮辗机碾碎)

五、 矿料过筛(根据泥料要求的目数,用不同规格的筛网筛选)

六、加水拌和(大缸中)

七、练泥(手工泥采用人工木杵槌练或足踏或用滚石碾烂等,机制泥则采用机器设备真空搅练)

八、掇成湿泥块(手工泥切片成块,机制泥挤出切条)

九、 陈腐养土(多放置地窖阴湿处和套缸内,且陈腐的时间越长越好)

十、熟料

那么,做出了第一把紫砂壶的人是谁呢?

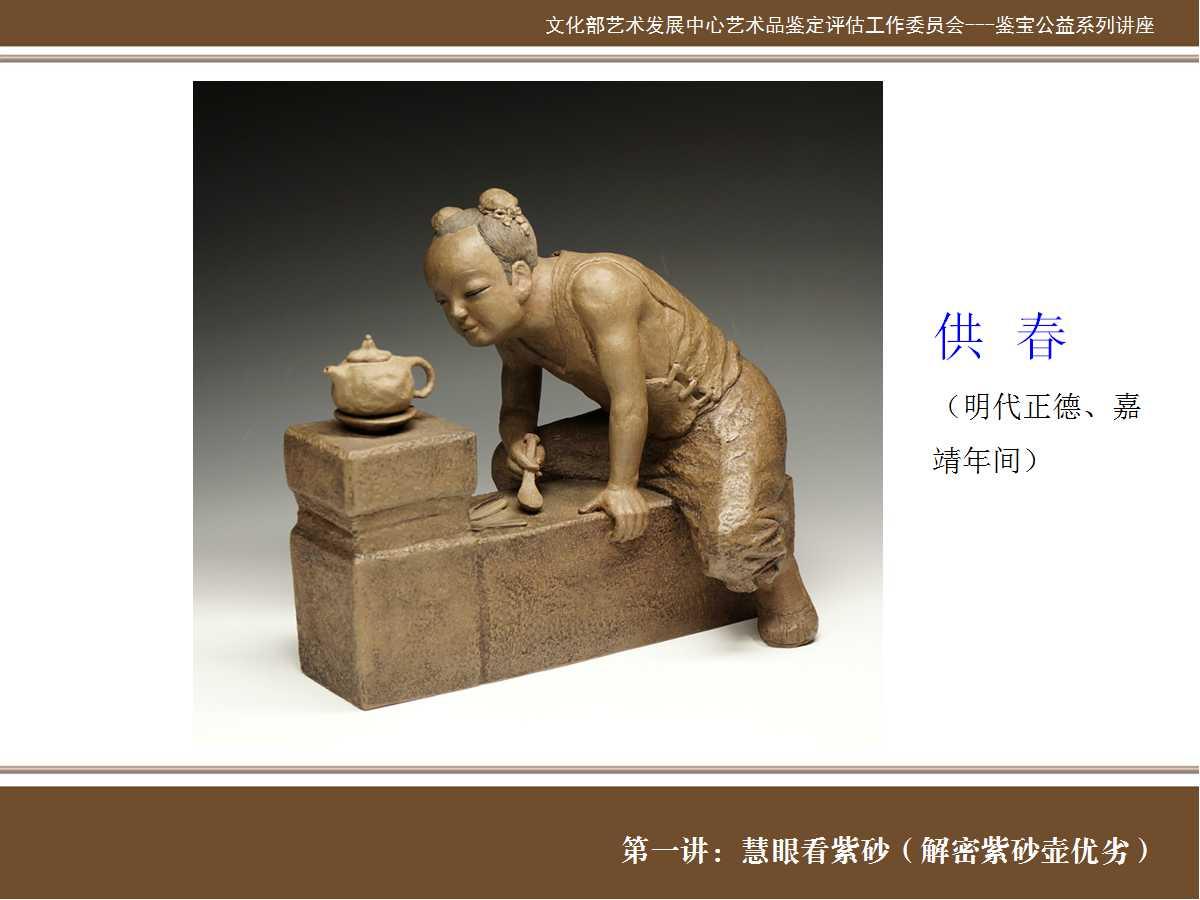

多数学者都认为是供春。供春是壶艺界的泰斗,鼻祖。供春原是一个大户人家的书童,这家人家姓吴,叫吴颐山。供春经常陪伴主人吴颐山到金沙寺去读书,金沙寺在宜兴市郊的山林里。吴颐山,后来做过进士,做过大官:四川的参政,湖广的巡抚,这是后话。在安静的金沙寺里,吴先生两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书。书童小供春,则四处溜达,到处看看。

庙里有一个和尚,叫金沙僧,他是庙里后勤工作的负责人。他经常用紫砂泥做些坛坛罐罐的东西。小供春对老和尚干的活特别感兴趣,常常躲在一边看,过去叫偷艺。老和尚每次收工前,都要洗手,机灵的小供春主动上前帮忙去倒水。他的目的是,把盆底下沉淀的那一点点紫砂泥,收集起来。

久而久之,小供春收集到了一大把紫砂泥。于是,他开始了艺术创作。他发现庙里有棵千年银杏树,树上结满了树瘿,就是树瘤子,据说一百年才结一个树瘤子。供春觉得,它沧桑,古朴,有意味,就模仿那树瘿,捏了一把壶,取名树瘿壶。

这把壶不得了,号称天下第一壶。这已经不是一般意义上的茶具了,而是一件艺术品。史学家也认为,正是小供春的树瘿壶,把日用陶器带进了艺术美陶的境界。

紫砂是一个大概念,紫砂里面有具体的分类,大致分为三大泥系列,紫泥、朱泥也就是红泥、绿泥,细分还有很多,有几十种。

紫泥类:为较常见之典型紫砂泥;呈紫棕色,玩家惯呼“黑紫泥”,为最广泛市场接受的泥料之一。

红泥类:红泥因收缩率大、烧成温度偏低,因此常用来制作小件器物和用作化妆土,或作为紫泥坯件表层的装饰之用。

绿泥类:原矿呈淡绿色,烧成后呈现梨皮色(米黄色),是紫泥矿层中的夹脂泥,数量非常少,通常只有在开采紫泥时才附带开采绿泥。绿泥有时被人们称为“团泥”、“段泥”,是由于绿泥和紫泥混杂共生,由于绿泥数量不多,同时大件绿泥产品不易烧制,因此绿泥仅用来制作小件产品,或作为化妆土粉饰在紫泥坯体表面,供装饰之用。