- 综述潇湘画派的产生、发展、传承历程

一、潇湘画派之文化基础

潇湘,南极九嶷,北湘江而去洞庭,融长江流入大海,浩浩荡荡,千年不舍昼夜。“惟楚有才,于斯为盛”,岳麓书院大门上的赫然一联,吐露出了潇湘文化的几分自信。以水为流,以岸为域的潇湘文化,奇才辈出,衍生出九嶷山悠扬的舜之韶乐,湘江畔上下求索的浪漫主义诗人屈原,湘江口笔墨狂醉的草圣怀素,潇水边画太极图的理学泰斗周濂溪,“清代第一”之誉的诗书大家何绍基……。而近现代湖南享誉全国的哲学家、文学家、政治家、军事家、书画家、音乐家……,更是不胜枚举。

挥毫当得江山锄,不到潇湘岂有诗。潇湘,一路来自九嶷山,一支出于广西,穿越南蛮那片流放者的土地,两岸群山巍巍,松风竹云,此起彼伏,峰回路转不知处;一曲清江潺潺,金波银浪,柳暗沙黄,野渡无人舟自横。是这样的母文化土壤,孵化出一批潇湘视觉艺术创造者:齐白石、娄师白、王憨山、黄永玉、唐思源,齐派大写水墨风格应运而生,形成了令人耳目一新的“潇湘派”画风,为湖南文化拉起了一面大旗。

近年,文化艺术受拜金主义的蛊惑,把艺术推广变成了商业广告,在没有系统理论、没有技术归纳、没有传承延续发展的前提下,毫无掩饰地使用起“开宗立派”、“画派”一词,令人不可理喻。独从文艺创作的意义上讲,艺术需要交流,又需要隔离,交流为取长补短,隔离为独出心裁。然而,当今信息的快捷,不管在任何地方,只要发生一件有点分量的艺术事件,即刻会渗透到全球的各个角落。这不是坏事,因为它可以让各地的艺术家轻易就能了解到不同地域、不同民族之间艺术风格的差异,并从中吸收营养。但也未必完全是一件好事,因为这样的“渗透”容易导致文化交流变成了文化侵蚀与文化同化。在已过的事实上,这样的现象已经大面积发生,“全球化”的弊端就在这里。二十世纪是西方文化疯狂东渐的世纪,中西方文化之间的冲突与日俱增,传统与现代之间的斗争也愈演愈烈,诸多艺术家在这种非理性的文化冲突中盲目跟风,舍近求远,舍本逐末,而使自己的艺术命丧黄泉。可歌可泣的是,面对这股疯狂的文化侵流,湖南艺术家齐白石和王憨山等仍能正视这股风暴,守住根本,立足传统而不囿于传统,明西方画理而不为其所束缚,进而取众家之长,创造自我法度,为潇湘画派的开宗奠定了坚实的基础。

说到底,艺术的个性主要来自其自身文化的个性,比如文化环境、历史以及艺术家自身的修养和禀赋。潇湘文化在本质上是一种区域文化,是强大的楚文化的一个支流,是一种相对封闭和相对独立的文化样式,其特点是狂狷,充满激进的锋芒,富有创造精神。后来,中原文化(即儒家文化)的传入和渗透在一定程度上中和了楚文化奔腾的血性。即便是这样,潇湘文化仍然以其“霸气”、“匪气”和“憨气”的性格出世。王憨山就曾说:“谁有我这样霸蛮!”就潇湘文化的实质来说,中原文化的敦厚不过形式,楚文化的狂狷却是内核,这样的文化精神本质完全可能煅造一批敢为人先的湘军艺术家——以前如此,现在如此,今后亦如此。

需要明确的是,一个画派的形成,不是某一绘画面貌、形式、技法的重复与量化,几个画家聚在一起,划范围、命名称,就能昭告天下“某某画派”成立了那么简单。严格意义上的画派,应该是一个地域民族人本性与生态环境天人合一派生出来的文化视觉艺术,画派是将这种艺术挖掘、整合、发扬、光大。(所谓地方画院就应该是干这个的,可惜没有几个画院能干这个的。)如果是由艺术家有意识去创建的画派,一定有其明确的纲领。如果是不同艺术家在创作过程中,或者某一艺术家的创作思想和艺术风格在发展过程中被其他艺术家继承和发扬,那么该画派的艺术纲领要靠该派后人或者其他理论家来梳理和归纳。潇湘画派属于后者。齐白石开宗,王憨山传承,唐思源立派。从民族责任感的积极意义上说,唐思源的文化觉醒,在这个金梭银梭横冲直撞的时代,暗暗释放出一道鲜为人知的强光。

潇湘画派以潇湘文化作为其艺术创作的理论基础,以文学性、意趣性、乡情性作为创作的宗旨和任务,以诗(文)酷、笔狠、墨足、水满作为艺术性格的表现,从齐白石始,经娄师白、王憨山,到唐思源,塑造了多名思想上传承而风格上各异的艺术大家。

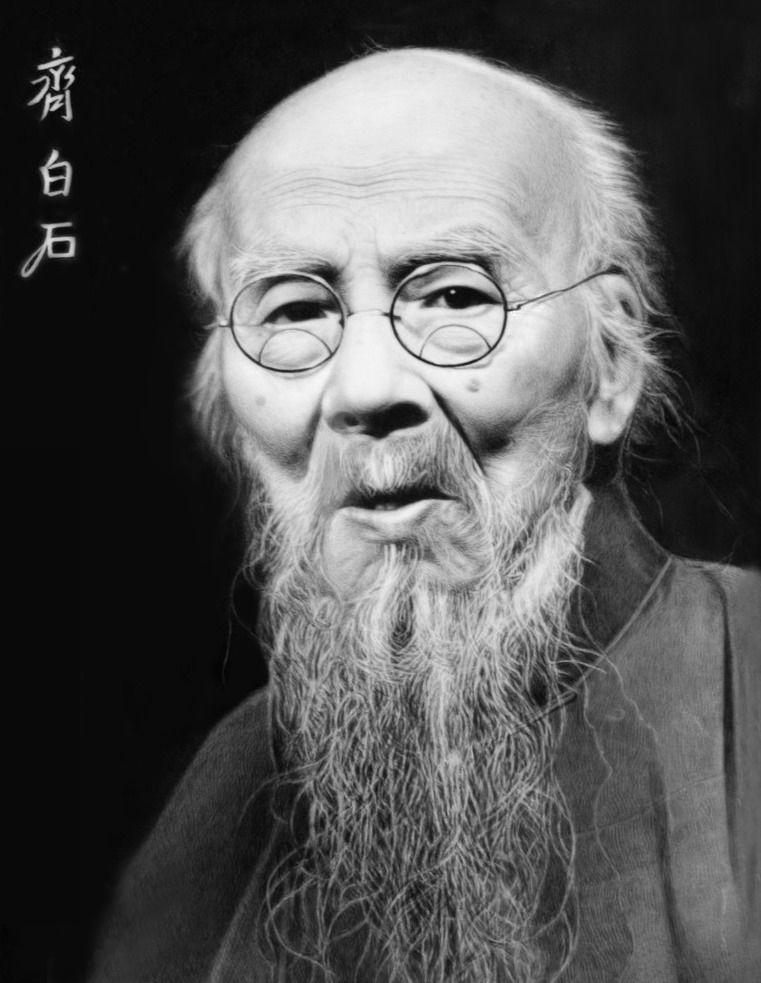

二、潇湘画派之开宗者——齐白石

潇湘画派推齐白石为开宗人。

齐白石何许人也?齐白石首先是一个农民,他一辈子的大部分时间是在乡下度过的,他身上有浓厚的农民性格——勤劳、憨厚、粗野、质朴;其次,齐白石是个文人,他自小就受潇湘文化的熏陶。据《白石老人自述》:他近5岁时开始跟爷爷学识字,一直到爷爷认为“自己识得的字,已全部教完”,才把他送到外祖父的蒙馆与外祖父学习《四字杂言》、《三字经》、《千家诗》等蒙学经典(齐白石后来说,小时候读《千家诗》为他后来读唐诗,学作诗打下了良好根基);在外祖父的蒙馆读了不到一年书,9岁的齐白石就辍学过起了“牛背上的读书郎”的生活;16岁和周之美学习雕花,从拜师到出师,一干就是11年;26岁拜民间艺人萧芗陔为师学画肖像;27岁拜语文学大家胡安国后裔胡沁园学习诗文、书画,生活上也开始有了一定的收入;37岁拜湘潭名士、晚晴经学家、文学家王湘绮学习诗文;以及他的这些老师周围各类文化人对他的影响,为他后来的诗文和艺术创作打下了深厚的文化根基。齐白石70岁时写的一首诗足以说明他早年的艰苦岁月——“村书无角宿缘迟,廿七年华始有师。灯盏无油何害事,自烧松火读唐诗。”(《往事示儿辈》)可见,他是一个骨子里散发着泥土香味的文人,而不是那些从小只认四书五经而四体不勤的文弱书生。

可能有人质疑,齐白石是在到了北京际遇陈师曾,而后“衰年变法”才真正奠定他的艺术风格,似与潇湘文化没有必然联系。实际上,一个人在童年、青少年时期所接纳的教育在他一生的文化活动中是不可能被完全忽略的,其经验往往会在他后来的艺术活动中被潜意识地激发,成为主导性的思想,何况齐白石到北京的时候已经是中年了,就文化意识来讲几乎可以说是定型了。再者,在齐白石的艺术生涯中,对他影响至大的陈师曾与潇湘文化之间也有着非一般的联系,我不厌其烦地再做一些说明。

陈师曾原名陈横恪,他与弟弟(著名历史学家陈寅恪)自小跟随祖父陈宝箴(光绪年间的湖南巡抚)从学湖南。祖父请湖湘名士赵启霖、罗正钧、周大烈等为孙子教授诗书礼仪。陈师曾还拜近代画坛名家尹金阳学习绘画,而这些人都是地地道道的湖南人。可见,陈师曾也是吃潇湘文化的母乳长大的,骨子里就流淌着潇湘文化的鲜鲜血液,或者说他有着浓郁的潇湘文化情结。

对齐白石来说,艺术是生活体验的真实记录,他的思想决定画什么,观念决定怎么画。比如他喜欢画农器家什、庄稼果蔬、螳螂蟋蟀、苍蝇蚊子等,而这些对象是传统文人画家不屑表现,甚至厌恶的——这使他的艺术与传统文人绘画在性格上有了质的区别。换句话说,齐白石进一步拓展了传统文人绘画表现的范围,在形式和语言上都是一种难能可贵的革新。齐白石的作品是充满灵性的,这种灵性与传统文人画所表现的灵性也不一样。传统文人画发展到近代已经进入程式化的圈子里兜转,在取材和表现形式上都已经僵化,毫无新意,大多数丹青手都在古人的所谓成功里样式里临帖。齐白石的伟大之处,是大胆地从技法与对象的堡垒里突围出来。

齐白石作画,首先求趣,而后求美,而后求巧。这一审美情趣同时也是潇湘画派艺术家绘画的共同审美特征。求趣讲究的是“知物”的功夫。齐白石曾问他的学生娄师白,“你数过螳螂翅上的细筋有多少根?仔细看过螳螂臂上的大刺吗”?他对胡橐说,“南方的紫藤是花与叶齐放的,北方是先花后叶,别有风趣”;他对门人说,“我绝不画我没见过的东西”;他在题画诗中这样提到,“余日来所画皆少时亲手所为、亲目所见之物”。对齐白石来说,“知物”的目的不是为了写形,而是为了更好地抒写性情,表现物之意趣和精神。齐白石的作品是从身体力行的生活体验中自然流露出来的,因此多了一份泥土芬芳的碱性,少了一份书本油墨的酸味。齐白石就宣称自己“是反对死板无生气的东西的,作诗讲究灵性,不愿意像小脚女人似的扭捏作态”,因此,别人作诗“能用典故,讲究声律,这是我比不了的,若说作些陶写性情、歌咏自然的句子,他们也不一定比我好了”。(《白石老人自述》)(其实,王憨山,黄永玉的诗,何尝不是如此。)这足以说明,齐白石在创作上是以追求自然、真性情,能表达自己内心的真正感受为原则的——声律典故无关紧要,咏吟性情乃真功夫。

就表现手法而言,齐白石不喜欢用勾描来塑造形象,而是直接以墨线墨块“大写形”,使“写”成为最直接的造型手段。这种以笔墨堆垒出来的形象墨更足、水更满,简洁、凝练而富于感性,使充实、饱满、厚重的体积感得到了最大限度的强化,如《芭蕉图》、《荷花鸳鸯》、《葫芦》等作品。齐白石的艺术体验和创作主张在潇湘画派后来的艺术家娄师白、王憨山,乃至唐思源身上得到了极好的传承、深化和发展。

三、潇湘画派之传承人——王憨山

绘画之道本关乎性情,一切能涵养性情的元素艺术家都要存取吸收。齐白石说:“夫画道者,本寂寞之道,其人要心境清逸,不慕名利,方可从事于画。”(《与胡橐语》)“多行路,还须多读书。”(《1909年前后日记》)王憨山也说:“人品不高,作品格调绝不会高,情趣也不会高。”(《读书笔记》)而唐思源,作为今日潇湘画派的传承者,尊崇师教,始终践行“以文养画”、“笔墨之道,文意先行”的艺术意志。显然,重德行和文学涵养的艺术家自然多闻博识,心胸开阔,志趣高远,反之则不过艺术圈里的一名自好之士,其作品是难以达致深大悠远之境界的。

和齐白石一样,王憨山也是一位聚文人性和平民性于一体的艺术家,而“平民性”是其艺术最个性的性格。他曾说:“搞艺术的必须要有平民意识和平常心态。没有平民意识,不能正确判断人间善恶;没有平常心态,不能随处发现自然美丑。”(《读书笔记》)“朝涉青山,暮宿瓦屋,流连于山花野草,嬉戏于虫鱼鸡虾”正是这位自诩“田园宰相”的艺术家真实的生活写照。王憨山作品中的花鸟鱼虫为什么比一些纯粹的文人画家笔下的花鸟鱼虫更具野趣,那是因为他笔下的那些小生灵不是城市里的文化人养出来的,而是实实在在的自然生长的。作为一个长期生活在乡村的文人画家,王憨山自然比那些五谷不分的文人画家更懂得表现这些小生命的性格。我们经常讲传统,什么是传统?这就是传统,地地道道的传统,不折不扣的传统。

与齐白石比,王憨山的画更拙,拙得可爱,拙得出奇,拙得让你可望不可即。王憨山的成功在于把文人情趣与农民生活实践巧妙地结合起来,走出一条巧拙共存的艺术趣味之路。他画几只螃蟹,题诗“横行逗得妇人笑,风味可解壮士颜”。他提笔照写门前葡萄架上几只鸡,题诗“叶黄蓬上立多时”。尤其是王憨山的大手笔,那种豪迈与放肆,那种“墨要给足的分量”,让憨直的北方人都傻了眼。扛着扫帚写芭蕉,倘若不是心在乾坤之上,岂敢一泻千里?王憨山历来推崇“有分量”的创作主张,他把齐白石的“简造型”、“大写意”的审美性格发挥到了极致。他说:“墨要给足,色要给足,给足才有分量。”所以他创作时往往是放笔直干,不仅大画用大笔,即便是小画也用大笔,所以他的作品形简而势重,笔酣而墨饱,取大拙若巧,大密若疏,大实若虚的几何体般的重量感的审美效果,这和他推崇周颐论词的“大、拙、重”的文艺思想无不关系。他作画写字善用方笔,也喜欢用方笔,不仅深化和发展了齐白石关于艺术“妙在似与不似之间”的创作主张,以及把淳朴的民间艺术与文人传统相结合的绘画语言,同时也在此基础上形成了自己的独特的艺术风格,这一点无须赘言,只要看看他的作品就知道了。

他的作品,少了一份文人浪漫的伤感,而多了一份农民实在的喜悦。既有土气、野气,也有真气、灵气,这是他几十年如一日坐冷板凳品物象得出来的真功夫。艺术贵在创新、鲜活,但又有多少人做到了,这不仅关乎技法水平,更关乎心性修养,有涵养的艺术家想到的是如何去走出一条新的路子,而更多的艺术家往往被传统牵着鼻子走,不敢越雷池半步。只有当艺术家走自己的路,并尽可能地排除理智的束缚和支配,体验才可能变成创造。事实上,创新和鲜活的关键不是在表现什么,而是怎样表现。就绘画语言而讲,在传统的基础上,王憨山已经成功地做到了深化和拓展,他的作品无疑就是文人性格在农家土地上开出来的一朵奇葩。

苦难,很多人都有可能经历过,关键是我们以怎样的态度去面对,乃至应用。在唐思源散文中有这样一句:“苦难,是一座通向成功的桥梁。”可惜,多数人是看不见那座桥的。齐白石、王憨山却看到了。

四、潇湘画派之立派人——唐思源

齐白石、娄师白、王憨山之后的潇湘画派艺术家(黄永玉先生的艺术风格有别于他们,且在“文”的表现上较弱,因此我不把他列入潇湘画派成员之中),唐思源是得其精神者。在唐思源的作品中,乡情意识依然非常浓郁(他的文学课题即是“乡村语文”)。

我惊奇地发现,潇湘画派几个代表人物,出生都是农民!他们没有文凭头衔、没有书香门第、没有名门望族,他们都是潇湘流域放牛割草的水边孩子,喊山放排的山野汉子。但是,他们的绘画、文学,没有跌落在官本文化设置的所谓“农民画”俗套中,而是以南蛮人的野性去超越儒学的自爱自怜,披荆斩棘,开辟了文化艺术的一片新天地,扛起了中华民族的民俗文化大鼎,这个稀有的镜头,让饱食国家俸禄又怨声载道的中国的士大夫们汗颜。

可惜,齐白石、王憨山都相继辞世,天上星星俯首如泣,林间树木垂头致哀!年岁更替,时不留人,潇湘水,依然不舍昼夜奔流不复。正叹青黄不接间,天地悲悯,不忍断文化之香(湘)火,潇湘源头九嶷山下又出了个唐思源。当世人都在社教、文革、市场经济中千方百计地觊觎之时,这个在山里放牛长大、当过拖拉机手、做过大队书记员的山野布衣,却不为人知地独辟畦径,在人不所为、不欲为的艺术苦旅中,已经风雨兼程了半个世纪。

与齐白石和王憨山不同的是,唐思源作品的画面更美,更干净,他善于把乡土的朴拙隐匿在典雅之中,把文人的骚动含蓄在静谧之后,这使得他的作品在心境的表现上更加悠远、更为广袤。

诚然,艺术创作的目的不是为了区分高低,而是看谁更善于发展那份属于自己的独有的秉性,像不同的厨师为美食家提供不同的美味佳肴一样,艺术家也在为读者提供不同审美趣味的作品。每个艺术家心中都有一个独我的心理场,这个心理场是他们经历生命、观照生活产生的感应,这种感应自然会成为大脑指挥驾驭媒材的绍介。这也就是陈寅恪所指的画品人品。

自古有“书画同源”之说,书是线画,画是墨书。从文化实质上说,诗与书画亦是一体的,如汉·杨雄就说“言,心声也;书,心画也”(《法言·问神》);而明·唐顺之也说“诗,心声也;字,心画也;字亦诗也”(《跋自书康节诗送王龙溪后》)。可见,“写”乃是一种特殊的绘画形式。而善“写”的艺术家必须具备三种基本功:德行(修心也)、学养(修学也)、技法(修功也)。对于传统艺术家来说,他们的绘画造诣与他们的作为文学和书法家的成就是紧密联系的,换句话说,他们首先是文人(诗人)和书法家,而后才是画家,他们总是希望自己的作品能体现出诗书画“三位一体”的境界。从这点上说,齐白石、王憨山和唐思源无疑是传统的守护者。潇湘水土孕育了这几位智慧、敢为又有为的文人墨客,是潇湘派的天命,其水墨大写的艺术风格与岭南派的以色代墨、海派的双沟小写等形成了鲜明的对比。在某种意义上,潇湘齐派的水墨大写精神,可以看作是中国写意文化的精神主流。

艺术是一种体验,也是一种感受,更是一种态度,潇湘画派的艺术家们以其推崇的不按理法规范甚至粗野的诗文、狂放的书画,为读者呈现了一批批优秀的艺术作品,呈现不同凡响的艺术意志。我认为,潇湘画派艺术家注重“为文”的性格是其艺术传承的文化纽带。不管是齐白石还是王憨山,抑或唐思源,其文学修为与艺术修为是并驾齐驱的。王憨山强调论画写意关键在于“动于情趣,发于旨意,达于神韵。这情、意、达的发挥,又是由其人全部修养所决定的”,所以他始终坚持“二分写字,二分画画,六分读书”的艺术观。齐白石也同样认为,“读书然后方知画”,他曾自称他的作品是“诗第一,印第二,字第三,画第四”,尽管读者未必同意齐白石关于自己的作品的排次,但从中足以见出他对诗歌这门艺术修养的高度重视。对“画外功夫”的修炼,唐思源也是得其传承、得其精神的,其对湖湘民俗文化之研究俨然一个民俗学专家的成就。荣获“第十五届青年文学奖”和《小说界》以大篇幅转载他的《南蛮野人笔记》,足以说明他在文学方面的造诣。甚至有专家提出,唐思源的《南蛮野人笔记》充满南蛮地域特色,野俗而又具有文化向往,可以视为新时期潇湘画派的文学脚本。

潇湘绘画的代表人物的齐白石、娄师白、王憨山都是以花鸟画为主的,创作出了一批具备粗犷狠劲的笔、大块干净的墨、淋漓溢濡的水、诙谐简约的诗的浓郁的中国味的作品。唐思源的花鸟画葡萄和梅花继承了潇湘风格又注入了西洋画的色彩关系素描关系,进入了同行领先地位,而我以为,唐思源最积极的贡献,是他创造了潇湘派的山水法度,也创造了潇湘山水面貌,让中国山水文化上升到了一个新的高度。他的山水作品“以大写意为主要表现手段,写意与写实并存,纵横交错”。“清新、自然、简逸而富有诗意”是唐思源山水的内涵,在继承齐白石、王憨山大写与精微相容之同时,又拓宽了水墨大气淋漓且变幻无穷的肌理效果,成为潇湘画派开宗立派的一代传人。(关于唐思源及其艺术,拙文《湖湘文化与唐思源艺术》和《与唐思源先生对话》作了较为翔实的阐述,可供参考,在此不再重复。)在唐思源身上,我们看到了潇湘画派开局广袤的前境。

最近,唐思源辞去官职,回到家乡九嶷山创办“潇湘画派艺术研究院”,为研究、完善潇湘画派创作理论和艺术风格竭尽全力。唐思源坦言,研究院成立之日,将向全国引进高水平的诗、书、画作者加入潇湘画派的研究行列,广开学路,强化特征,创制蓝本,为后学之受用。我相信,潇湘画派研究院的创办对促进潇湘画派艺术的研究,其作用和取得的效果将是难以估量的,研究院竣工之日亦将是潇湘画派艺术呈放光芒之时。(文/杨琼)